なぜ体にまつわる漢字には「月」が使われているのか? - physica

月曜日「胸・肩」、水曜日「背・腕」、金曜日「脚」など、部位ごとに分けてトレーニングを行うやり方を分割法といいます。

しかし、こうして文字にしてみると、体の部位を表す漢字には「月」という字が驚くほど多く使われていますね。

私たちの体と夜空に浮かぶお月さまと、なにか関係があるのでしょうか?

「月」ではなく「肉」

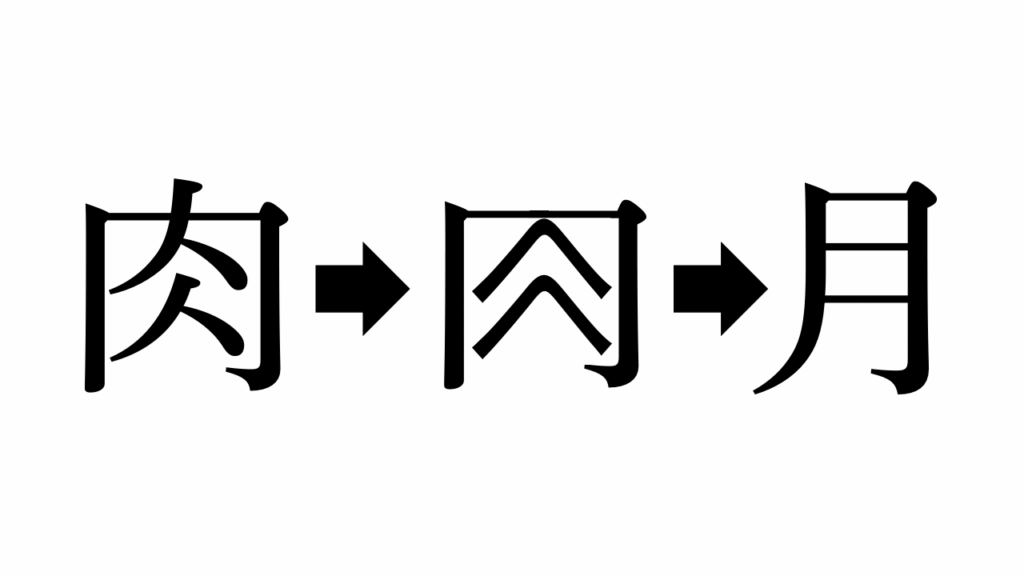

結論から言うと、体を表す漢字に使われている「月」は、天体の月とは関係ありません。

この部首は「にくづき」と呼ばれ、その名の通り「肉」という漢字が変化したものに由来します。

なぜ「肉」?

古代中国では、臓器や筋肉など“体の内側”を表すときに「肉」を使っていました。

しかし、古い書体(篆書)では「肉」は複雑な形をしていたため、書きやすいように簡略化されたのが現在の「肉」。

そしてこの「肉」の文字が、漢字の部首として使われる際にも書きやすくなるよう、さらに簡略化された結果、「月」と同じような形に変化していったと考えられています。

「腕」や「脚」など、とくに偏(へん)に持ってきたときは「月」の形の方が書きやすい。

体は「肉」でできているわけですから、体に関する漢字に「肉」の要素が含まれるのはとても理にかなっていますね。

「舟」もある

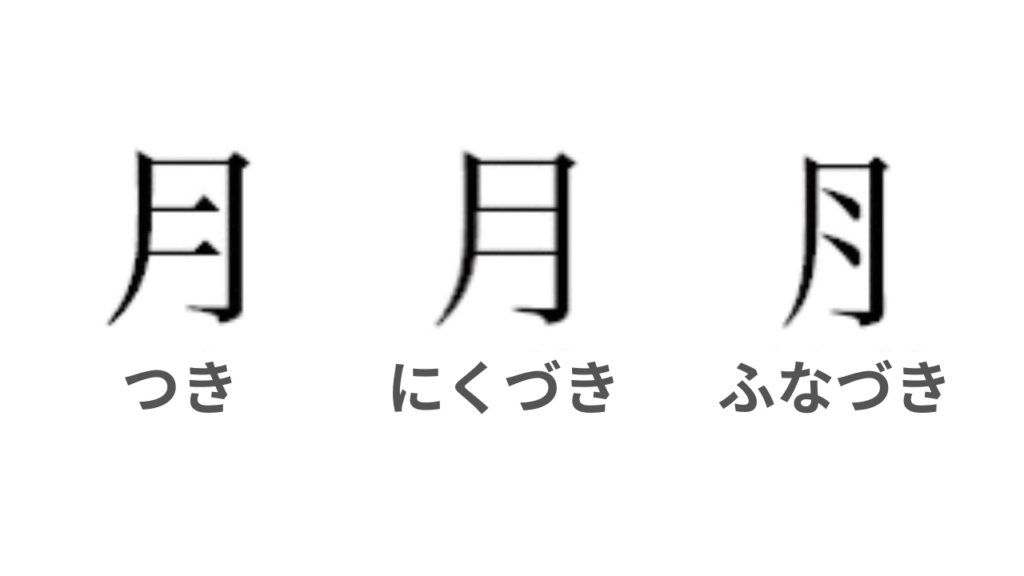

実は、現代の日本語の漢字には、見た目は同じでもルーツの違う「月」がもう1種類あります。

「煎」や「嘲」などに使われる「ふなづき」です。

こちらは「舟」という漢字が変化したものに由来しますが、現在では「つきへん」として扱われることが多いです。

つまり「月」という字には、①「月」そのもの②「肉」の変形 ③「舟」の変形 があるということですね。

またこれらは、歴史的には内部の横棒の書き方などで区別されていた時代もありますが、現代の日本の新字体では、すべて同じ「月」の形に統一されています。

横棒が2画目につかないのが「つき」、くっつくのが「にくづき」、点なのが「ふなづき」。

この記事のライター

physica編集部

楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。