プロテインの歴史:筋肉を支えてきたサプリメントの軌跡 - physica

今やコンビニでも手に入り、「筋肉をつけるために飲むもの」というイメージがすっかり定着したプロテイン。

この記事では、そんなプロテインがどのように生まれ、今日まで進化してきたのかを振り返ります。

19世紀前半:「プロテイン」という言葉の起源

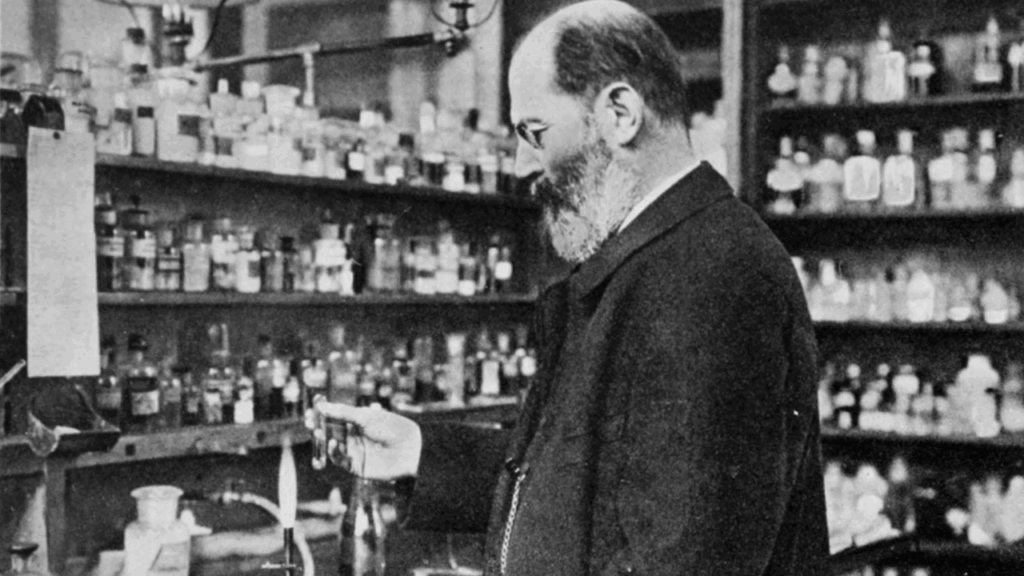

「プロテイン(protein)」という言葉は、1838年にオランダの化学者ヨハンネス・ムルデルによって名付けられました。

ヨハンネス・ムルデル(1802 – 1880)

語源はギリシャ語の「proteios(第一の・最も重要な)」。

日本では、卵白がタンパク質を主成分とすることや実際にドイツ語で「Eiweiß(卵白)」と訳されていたことから、卵を意味する “蛋” の字を使った「蛋白質」という名称が用いられるようになりました。

19世紀後半〜20世紀前半:栄養学の発展と“たんぱく質=健康”の認識

論文で「ペプチド」という名称を初めて使用したドイツの化学者エミール・フィッシャー

19世紀後半には、動物実験を通じて筋肉や臓器の成長にたんぱく質が不可欠であることが判明。また、たんぱく質がペプチド結合によってアミノ酸から構成されていることも判明。

しかし当時はまだ「肉や卵、牛乳を食べればOK」という段階で、粉末状のプロテインは存在しませんでした。

スポーツ栄養の概念もまだ弱く、主に医療・栄養失調対策としての研究が中心でした。

1950年代:ボディビル文化と“プロテインパウダー”の誕生

1950年代になると、アメリカでボディビル文化が一大ブームに。この時期、ついに商業用プロテインパウダーが登場します。

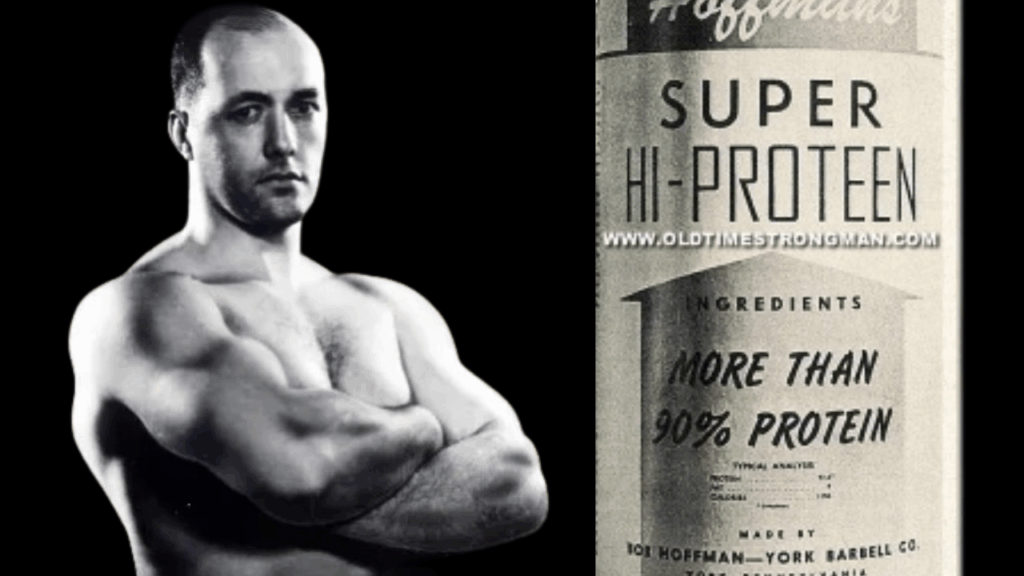

代表的なのが、アイアンマン誌 で紹介されたボブ・ホフマンの「Hi-Proteen」でしょう。

ボブ・ホフマン

当時の原料は大豆たんぱく(ソイプロテイン) が中心で、味もかなり独特だったとか。

それでも「筋肉をつけたいならプロテインだ!」という考え方が広まり、プロテインはボディビルダーの定番サプリとして定着していきました。

日本は少し遅れて、1978年に健康体力研究所(Kentai)が国内初のプロテインパウダー「パワープロテイン1000」を発売。続いて1980年に明治製菓(現・株式会社明治)が “すべてはアスリートのために。” をコンセプトに「ザバス (SAVAS)」ブランドを発売したことによって今日のプロテイン市場が築かれるきっかけとなりました。

1980〜1990年代:ホエイプロテインの時代へ

1980年代になると、乳製品加工の副産物として得られるホエイ(乳清)が注目されます。

ホエイには必須アミノ酸が豊富で、吸収が早く、筋合成に効果的であることが研究で判明。

この頃から、スポーツ科学の進歩とともに今につながる「筋トレ直後にホエイプロテインを摂る」文化が定着しました。

フレーバーも多彩に

さらに、1990年代にはフレーバーや溶けやすさが大幅に改善され、飲みやすさが格段にアップ。一般のフィットネス愛好者にも人気が広がります。

2000年代〜現在:多様化するプロテイン

2000年代以降、プロテインは「筋肉を増やすためのサプリ」から「美容・健康・ダイエットのサポート食品」へと進化しました。

女性向けの美容系プロテイン、植物由来のピープロテイン(エンドウ豆)やライスプロテイン、環境配慮型の代替たんぱく質(昆虫・培養肉由来)、さらにはAIが摂取量を自動で管理してくれるアプリやトレーニングデータと連携する「スマートプロテイン」も登場しています。

プロテインの歴史は「人間がどうやって栄養を理解し、体を強くしてきたか」という文化の変遷そのもの。

これからは「パーソナライズ」や「サステナブル」がキーワードになり、一人ひとりのライフスタイルに合ったプロテインの時代もやってくるかもしれません。

参考文献・出典

・Mulder, G. (1838). On the composition of some animal substances. Phillips, S. M. (2016).

・The impact of protein quality on the promotion of resistance exercise-induced changes in muscle mass. Nutrition & Metabolism. Hoffman, J. R., & Falvo, M. J. (2004).

・Protein – Which is best? Journal of Sports Science & Medicine.

この記事のライター

physica編集部

楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。