力こそパワー!…ではなかったスポーツ用語「パワー」の定義 - physica

「パワーがある選手」と聞くと、あなたはどんなイメージを思い浮かべますか?

重いバーベルを持ち上げるパワーリフター?

相手を豪快に投げる柔道選手?

ホームランを量産する野球選手?

どれも力強いイメージがありますが、実はポーツの世界でのパワーには明確な定義があります。

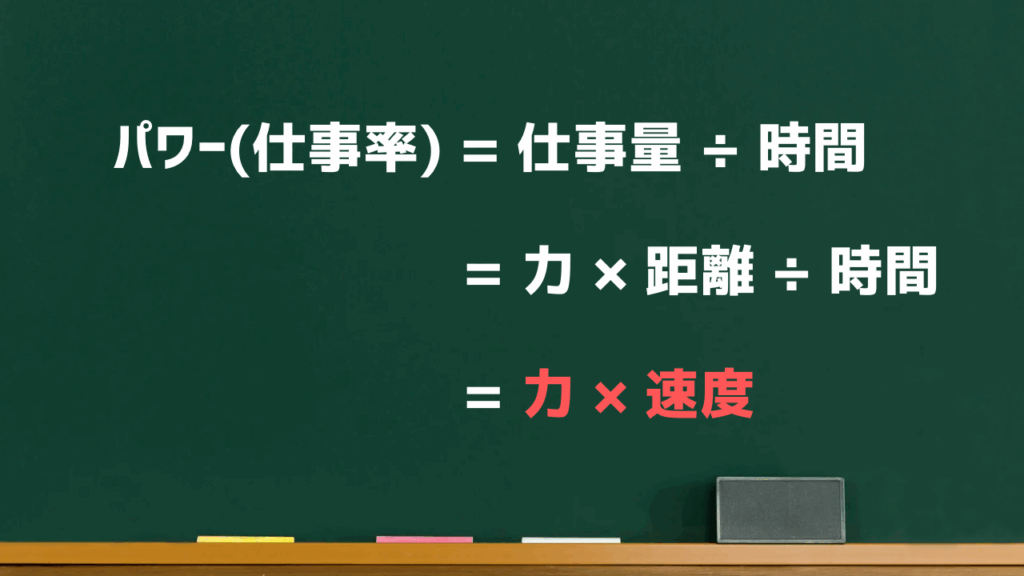

パワーの定義

力学的な「パワー」とは、1秒あたりにどれだけの仕事ができるか(物体を動かせるか)という「仕事率」のこと。式で表すと【仕事量 ÷ 時間】で、単位はワット(W)です。

スポーツの世界では、これを【力 × 速度】と解釈し、瞬発的な動作を行う能力の一つとして定義されています 。

つまり、スポーツにおけるパワーとは

「物体を速く動かす能力」のことを言います。

なので、筋肉ムキムキでも動きが遅ければパワーは低いと言えますし、アームレスリング(腕相撲)の選手がものすごい筋力で相手の腕を倒しにかかっても、相手が同じ力で返してきて腕が動かなかったら(速度がゼロなので)パワーはゼロです。

筋力と速度の関係

では【最大筋力 × 最大速度】が発揮されれば「最大のパワー」が出せるのかというと、そういうわけでもありません。

仮に最大300kgでスクワットできる人がいたとして、もし最大筋力のまま最大速度で筋肉を収縮できるなら、その人は300kgを担いだままでも何もないときと同じ高さまでジャンプ(垂直跳び)ができることになってしまいますが、実際そんなことはあり得ません。

300kgを持ち上げる筋収縮はジャンプするほどのスピードでは行えないし、ジャンプするほどのスピードで筋収縮を行うには300kgの抵抗は大きすぎます。

「このまま跳べ!」「無理!」

これは、筋肉の持つ「収縮速度が速くなるほど力が出しにくくなる」という性質によるものであり、これによって最大筋力と最大速度は両立できないようになっているのです。

実際のところ、筋力と速度を最も効率良く発揮できる(パワーが最大になる)のは、筋力が30〜35%のときといわれています。

パワーの鍛え方はスポーツによって違う

例えば、砲丸投げでは砲丸を押し出す速度が速いほど遠くまで飛び、ボクシングでは拳を突き出す速度が早いほど相手に見切られにくく威力のあるジャブを打てます。

両者の動きは、フォームこそ違えど腕を前方に突き出すという点では共通しています。

では、砲丸を遠くに飛ばせる砲丸投げの選手がジャブを打ったら、ボクシングの選手と同等のパワーを出せるでしょうか?

これもまず無理でしょう。

なぜなら、砲丸のような重い物を速く動かす「高負荷パワー」と拳のような軽い物を速く動かす「低負荷パワー」では、トレーニングのしかたが違うからです。

一般的に、高負荷パワーは高負荷でのウエイトトレーニングで筋力を向上させることがパワーの向上に繋がりやすい一方、低負荷パワーは(筋力が弱すぎる場合を除いて)高負荷で筋力を向上させるよりも軽めの負荷で瞬発的に筋肉を動かすようなトレーニングの方がパワーの向上に繋がりやすいと言われています。

つまり、スポーツの種類や「どの局面でのパワーを強くしたいか」によって最適なトレーニング方法は変わってくるのです。

代表的なトレーニング方法

1. プライオメトリクストレーニング

ジャンプやメディシンボールスローなど、反動を使って爆発的な動作を鍛えるトレーニング。

2. オリンピックリフト

クリーン、スナッチなど、高重量を高速で扱う重量挙げの動作。

3. スプリントトレーニング

短距離ダッシュやそり押しなど、加速力を養う練習。

パワフルなプレーを

スポーツで輝く選手は、「力」だけでなく「速さ」を兼ね備えています。

これが選手のプレーからパワーを感じる所以です。スポーツを観戦するときや自身がプレーするとき、どこでパワーが発揮されているのか、どこでパワーが必要なのか、などを意識してみるのも良いのではないでしょうか。

この記事のライター

physica編集部

楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。