映画で観たトレーニング考察!アレどんな効果?『ドランクモンキー酔拳』編 - physica

こんにちは、フィジカ編集部です。

映画やアニメで登場するトレーニングは、しばしば現実離れして見えることがあります。しかし、よく見てみると、そこには実際のトレーニング理論に通じる“リアル”が隠れていることも。

今回は、カンフー映画の金字塔『ドランクモンキー酔拳(1978)』(以下、酔拳)から、印象的なトレーニングシーンをピックアップし、現代スポーツ科学の視点からその効果を考察します。

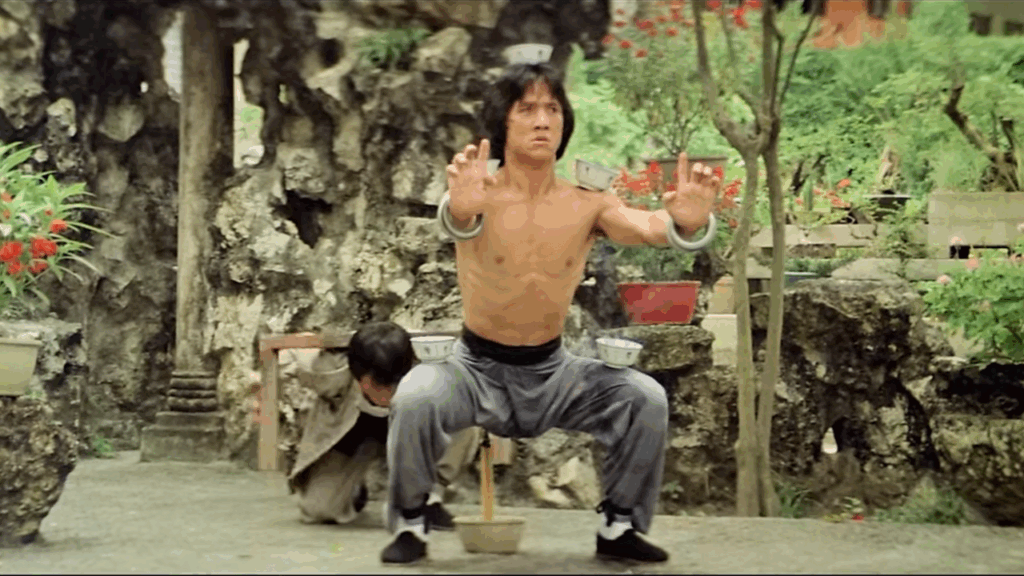

『酔拳』は、ジャッキー・チェン演じる主人公フェイフォンが、酒に酔ったような動きで戦う「酔八仙拳(すいはっせんけん)」を身につけ、強敵と戦うカンフーアクション映画。登場するトレーニングはどれも一見奇抜ですが、それが見どころの一つでもあります。

『酔拳』のトレーニング

トレーニング①:過酷すぎるアイソメトリックスクワット

映画の描写:

両腕を前に伸ばして腰を低く落とし、さらに頭と両肩・両腿に乗せた茶碗の水をこぼさないようにそのままキープ。

現実的な効果:

これは「馬歩站椿(まほたんとう)」と呼ばれる拳法の基本稽古で、空気イスの記事でも触れましたが、筋肉を動かさずに力を入れ続けるアイソメトリックトレーニングです。

この状態で起こる筋肉の収縮(当尺性収縮)はそれほど強いものではありません。本人が出せる以上の負荷はかからないので過度な負荷がかかることはなく、安全なトレーニングとして高齢者にもおすすめできます。

しかし、劇中では腕に重りが付いていること、さらに茶碗の水をこぼさないように静止するというスタビライゼーション(制動性)トレーニングも兼ねていること、何よりその時間が極端に長い描写(茶碗を割ったら1個につき2時間延長)があることから、相当な強度のトレーニングになっていると思われます。

トレーニング②:逆さまにぶら下がっての腹筋運動

映画の描写:

両足を木の棒に引っかけて逆さまにぶら下がり、両手に盃を持ち、上体を起こすことで下にある桶から上の桶まで水を移動させる。ただし、盃は非常に小さいので、一度に汲める水の量はほんのわずか。

現実的な効果:

いわゆるバーチカルシットアップ(コウモリ腹筋)。一応、現実にも存在するトレーニング方法で、そのための器具もあります。

効果としては、腹直筋や腸腰筋の強化が見込めますが、大前提として上体が両脚にペタッとつくレベルの柔軟性がないとできません。

また、基本的に逆さ吊り状態のため、頭に血液が集中して血圧や眼圧が上昇しやすく、筋力以前に非常にキツいトレーニングです。ちなみに劇中では、水の量に対して盃が小さいことや、下の桶から上の桶に水を移したあとはその逆のセットもあることから、数十回から数百回はこのシットアップを繰り返す苦行であろうことが窺えます。

トレーニング③:くるみ割り

映画の描写:

師匠から渡されたくるみを両手で割る。割ったらまた新しいくるみを渡されて割る。構えを変えて割る。ひたすら割る。

現実的な効果:

シンプルな握力の強化に繋がります。劇中ではくるみを親指と人差し指の間に挟んで割っていたので、とくに母指内転筋の筋力トレーニングになります。

ちなみに、素手でくるみを割るには少なくとも60kg以上の握力が必要です。しかもこれを親指と人差し指のみで出せる人となると世界でも数える程度しかいないでしょう。

総評:酔拳トレーニングは現代スポーツトレーニングの先駆け!?

今回は紹介していませんが、実は劇中でフェイフォンが師匠からつけられた最初の稽古は「受け身」の練習です。

このことから分かるように、『酔拳』のトレーニングシーンは、技を覚える前の「基本練習・基礎体力作り」の部分がしっかりと描かれています。

これは現代のスポーツトレーニングにも重要なことで、競技パフォーマンスというのは

体の安定性・可動性>基本動作>筋力・スピード>技術

といった要素から成り立っていて、下層(体の安定性・可動性)がしっかりいるほど、上層(技術)が安定するピラミッドのような構造と考えられています。

ひとつひとつの内容はどうあれ、『酔拳』のトレーニングコンセプトは、まさにこの考え方に通じており、非常に理にかなったものだったのです!

この記事のライター

physica編集部

楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。