動物にも遅筋・速筋はある? 〜筋肉から見た動物の生態と進化〜 - physica

こんにちは、フィジカ編集部です。

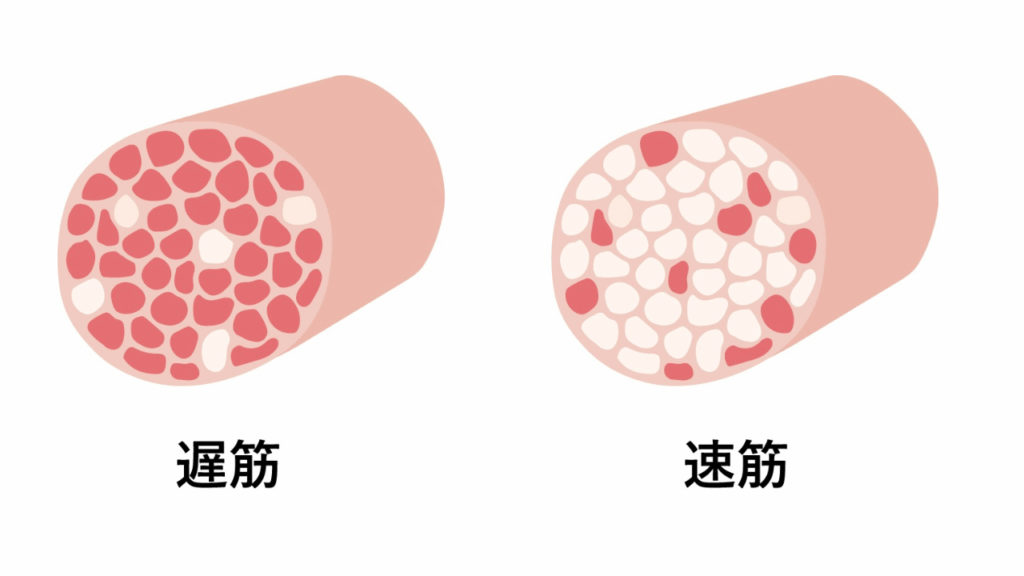

私たち人間の体には、持久力に優れた「遅筋(赤筋)」と、瞬発力に優れた「速筋(白筋)」の2種類の筋繊維が存在します。これは人間特有の話ではなく、実は多くの動物にも同じように遅筋と速筋が存在しています。

今回は、動物の筋肉の違いや、その特徴がどのように彼らの生態や進化に関係しているのかを紹介していきたいと思います。

遅筋と速筋

まずは基本からおさらいしましょう。

「遅筋・速筋」というのは筋繊維のタイプのことで、それぞれ以下のような特徴を持ちます。

別名「赤筋」。ミオグロビンという酸素を多く含むタンパク質が豊富で、血流も多く赤く見えます。瞬発力はありませんが、長時間動くことに適しており、疲れにくいのが特徴です。マラソンなどの持久的な運動向き。

別名「白筋」。ミオグロビンが少なく、筋肉は白っぽく見えます。瞬間的に強い力を出せますが、長くは持たず疲れやすいのが特徴です。短距離走やジャンプなど瞬発的な運動向き。

ちなみに人間の場合、この遅筋と速筋の平均的な比率は 50:50 といわれており、ある意味バランスの取れた組成をしています。

動物にもある!速筋・遅筋の構成比

私たち人間の他にも、ほとんどの脊椎動物はこの遅筋・速筋の二重構造を持っています。ただし、どちらの筋繊維が多いかは種によって大きく異なり、それが運動能力や生活様式と密接に関わっています。

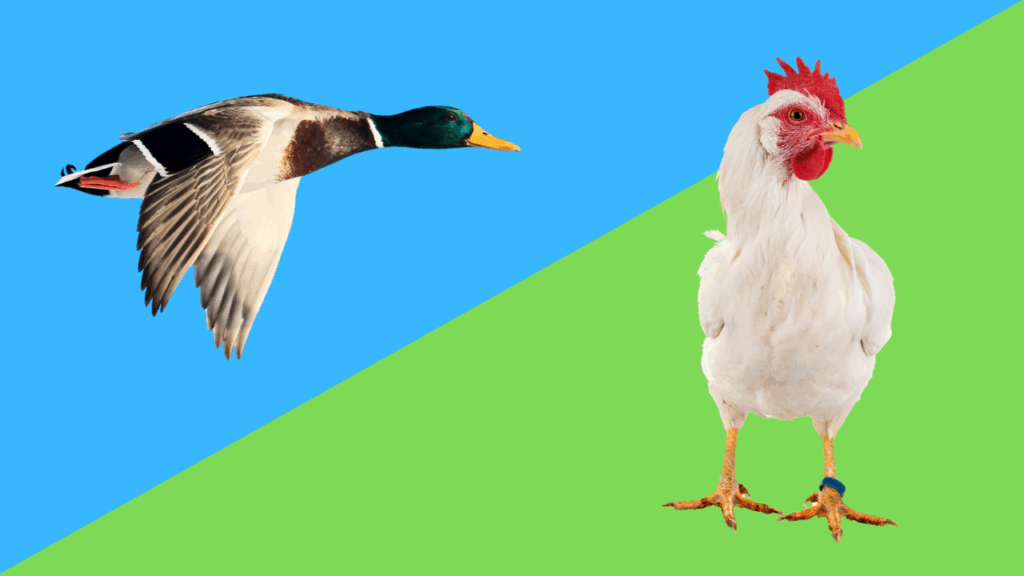

鳥の場合:空か地上か

例えば、カモのような渡り鳥は、空を長時間飛ぶために持久力が重要。そのため遅筋の割合が多く、鴨肉は赤身です。

一方、ニワトリのように普段飛ばずに地上で生活してる鳥は、敵に襲われた際に素早く飛び立つ瞬発力が必要。そのため速筋の割合が多く、鶏胸肉は白身です。

魚の場合:回遊か待ち伏せか

マグロなどの海を泳ぎ続ける回遊魚は、全身に遅筋が多く、長距離を高速で泳げます。そのため切り身も赤色の「赤身魚」と呼ばれます。

ヒラメなどの岩陰に隠れて待ち伏せするようなタイプの魚は、速筋が多く、敵からの逃避や餌の捕食の際には瞬発的な動きが可能です。そのため切り身も白色の「白身魚」と呼ばれます。

哺乳類の場合:草食か肉食か

ウシのような草食動物は、広い範囲で大量の餌を探して食べる必要があることから、長時間に渡って行動するために肉食動物と比較すると遅筋の割合が多くなっています。

特殊な例ではありますが(理由は後述)、チーター は100mを3秒台で走るとも言われる地上最速の肉食動物。 速筋の割合が多く、爆発的な加速に特化しています。しかしすぐにバテてしまい、その後は30分の休憩をしないと再び走れません。

なぜ筋繊維の比率が違うのか?

この違いは、進化の過程でその動物がどのように生き延びてきたかに深く関係します。

・広い範囲を移動して餌を探す動物

→ 遅筋が発達

(例:オオカミ、ハト、イルカなど)

・特定の範囲で素早く捕食する必要がある動物

→ 速筋が発達

(例:ネコ科全般、フクロウ、シャコなど)

・その捕食者から素早く逃げる必要がある動物

→ 速筋が発達

(例:ウサギ、ネズミ、カエルなど)

また、総じて体の大きい動物ほど遅筋の割合が多い傾向にあります。これは地球の重量下では、体が大きくなるほど体重の増加が筋力の増加を上回るようになり、体を支えるだけでも持久的な筋力が必要になるためです。(大型ネコ科動物のチーターが特殊であるとした理由がこれです)

そして、同じ種でも生活環境や運動量で筋繊維の割合はある程度変化することも分かっています。これはトレーニングによって筋肉の性質がある程度変わる人間とも共通しています。(※)

※ 例えば同じ陸上選手でも、長距離の選手ほど遅筋が多く、短距離の選手ほど速筋が多くなると言われています。

筋肉から読み解いてみるのも面白い!

速筋・遅筋という生理的な違いは、単なる筋肉の話ではなく、その動物がどんな環境で、どんな戦略で生きてきたかを知る手がかりになります。

今後、動物を見るときは「この子は遅筋派?それとも速筋派?」なんて視点で観察してみると、新たな発見があるかもしれませんね!

この記事のライター

physica編集部

楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。