貝原益軒の『養生訓』──300年の時を超えて現代につながる健康論 - physica

──心は楽しむべし、苦しむべからず。身は労すべし、やすめ過すべからず。

(心は楽しませよ、苦しめてはいけない。体はよく動かせ、休ませ過ぎてはいけない。)貝原益軒『養生訓』巻第二・総論下より

こんにちは、フィジカ編集部です。

江戸時代の知識人・貝原益軒(かいばら えきけん)は、『養生訓』という著書の中で、「健やかに生きる」という普遍的なテーマを追求しました。

その内容は、現代の医療や健康科学にも通じる生活習慣の知恵にあふれています。

今回は、『養生訓』に記された健康論と現代医学の接点を探り、300年の時を超えて受け継がれる“健やかに生きる道”を紐解いていきます。

貝原益軒と『養生訓』

貝原益軒(かいばら えきけん、1630–1714)は、儒学者・本草学者として知られる博学の士。益軒はその生涯で数々の教育書を記してきましたが、その中でも『養生訓』は、彼の晩年に書かれた人生の集大成ともいえる健康指南書です。

益軒が提唱する「養生(ようじょう)」とは、病気を治すのではなく、そもそも病気にならない身体と心を育てること。つまり、「未病」の考え方に近い、予防医療的アプローチです。

『養生訓』に見る、生活習慣の知恵と現代医学の共通点

1. 食事は腹八分に──過食は健康を損なう

「珍美の食に対すとも、八九分にてやむべし。十分に飽き満るは後の禍あり」

益軒は食べすぎを戒め、腹八分目の習慣を勧めています。これは現代医学でも、肥満・糖尿病・心血管疾患の予防につながる重要な原則として重視されています。

現代の研究では、カロリー制限が寿命延長や老化の抑制にも関わるとされており、益軒の直感的な知見は、科学的にも裏付けられてきています。

2. 規則正しい睡眠を──体内時計の調和

「ねぶり多ければ、元気めぐらずして病となる」

この一節もまた、概日リズム(サーカディアンリズム)に基づく健康管理に通じます。睡眠は長ければ良いというものではなく、現代の睡眠医学では「規則正しい睡眠」が代謝異常・免疫力低下・うつ病リスクを軽減するとされています。

平日休日を問わず、一定のリズムで寝起きするのが理想です。

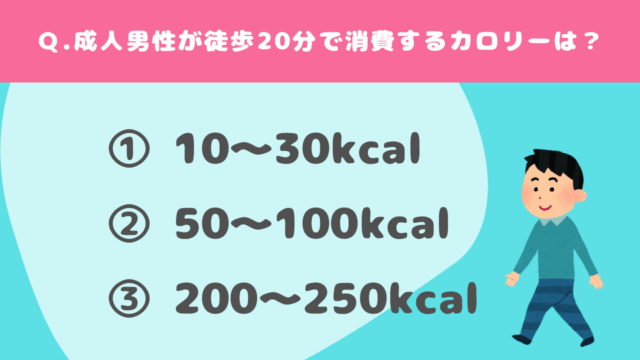

3. 身体は動かすべし──適度な運動

「身体は日々少づつ労動すべし。久しく安坐すべからず。」

体は動かした方が良い、座りっぱなしは良くないということですが、その理由として益軒は「血行が悪くなるから」と続けています。

これもその通りで、特に"第二の心臓"と呼ばれる脚の筋肉を動かさないと全身の血流は滞り、循環器疾患のリスクが高まります。

4. 心の持ち方が体を作る──ストレスと健康

「心を和にし、気を平らかにし、いかりと慾とをおさへ、うれひ、思ひ、をすくなくし、心をくるしめず、気をそこなはず、是心気を養ふ要道なり」

『養生訓』最大の特徴は、健康には身体的なアプローチだけでなく精神的なアプローチも必要だとしていること。

益軒は、怒り・悲しみ・欲望といった感情の乱れが身体を損なうと説いています。これは現代医学のストレス医学・心身医学に通じる考えです。

ストレスホルモン(コルチゾール)の慢性的な分泌は、高血圧・不眠・免疫機能の低下などを引き起こすことが分かっています。

貝原益軒に学ぶこと

バランスのよい食事と適度な運動、良質な睡眠、心穏やかに楽しく過ごす──後年の様々な研究を経てたどり着いた生活習慣病の予防法を、300年も前に書き記していた貝原益軒。

彼の享年は85歳で、全8巻からなる『養生訓』を書き終えたのが83歳だそうです。

(平均寿命が50歳前後といわれた時代に)その長寿もさることながら、彼自身が晩年まで執筆する体力を残していたことにも、説得力と「自分の健康は自分で守るべき」というメッセージ性を感じます。

現代では、遺伝子検査やウェアラブル端末、AIによる健康モニタリングなど科学的ツールが充実していますが、最終的に健康を左右するのは日々の選択と習慣です。

医療保険制度や年金制度、超高齢化社会など大きな問題を抱えてしまった今こそ、「養生」の精神が再評価されるべき時代なのかもしれませんね。

この記事のライター

physica編集部

楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。