知っておきたい正しい体脂肪率の測り方 - physica

こんにちは、フィジカ編集部です。

体脂肪率が手軽に測れる便利な「体組成計」。実は測り方によっては測定結果がアバウトになってしまうことがあるのをご存知ですか?

今回は、体組成計で体脂肪率を測るときのポイントについてご紹介したいと思います。

まずは体組成計の仕組みについて

少し専門的な単語になりますが、市販されているほとんどの体組成計は「生体インピーダンス法」という電流を利用した方法で体脂肪率などの体組成を測っています。

生体インピーダンス法(BIA法)

体内に微弱な電流を流し、電流を通しやすい筋肉などの組織と、電流を通しにくい脂肪組織の抵抗値(インピーダンス)の差から体脂肪率や筋肉量を推定する方法。

そのため、生体インピーダンス法は以下の影響を受けやすいという特徴を持っています。

測定結果に影響を与える要因

1. 測定タイミング

体内の水分量が測定結果に大きな影響を与えるため、食事や入浴後など特定のタイミングで数値が変動します。特に運動後とアルコール摂取後は正確な測定が難しくなってしまいます。

2. 測定環境

測定時の体の状態や周囲の環境も影響します。例えば、濡れた足や乾燥した足で測定すると、電流の伝わり方が変わり、結果に誤差が生じたりします。

3. 機器の性能

安価な体組成計では測定ポイントが少ないため、精度が低い場合があります。一方、高性能なモデルでは、手と足の複数ポイントで電流を流し、より正確に体組成を測定できます。

有効に活用するためのコツ

体組成計をうまく活用するためにはいくつかのコツがあります。

1. 一貫した条件で測定する

毎回同じ時間、同じ環境で測定することで、誤差を最小限に抑えられます。おすすめは「起床後、トイレを済ませた直後」です。

2. 数値の傾向を把握する

それでも正確性に欠けた数値が出てしまうことは多々あります。そのため、個々の数値はとりあえず記録するにとどめておいて、それらをまとめた1週間や1か月ごとの「期間のトレンド(傾向)」を見て長期的な変化を確認するのが、体組成計を使った正しい体脂肪率の測り方になります。

3. 毎日測定する

例えば、ダイエットをしている人が1ヶ月ぶりに体脂肪率を測って、1ヶ月前と全く同じ数値だったら、「あんなに頑張ったのに」とガッカリしてしまいますよね。でも、この測り方だと1ヶ月間の途中経過が見えないので、「本当に同じ状態が1ヶ月続いていたのか」それとも「実は右肩下がり(または右肩上がり)だけど、たまたま測定した時にエラーが出て変わっていないように見えたのか」が分かりません。右肩下がりならいいですが、実は右肩上がりに体脂肪が増え続いているのに「変わってない」と誤解してしまうのも危険です。傾向を正しく把握するために、体脂肪率はなるべく毎日測定しましょう。

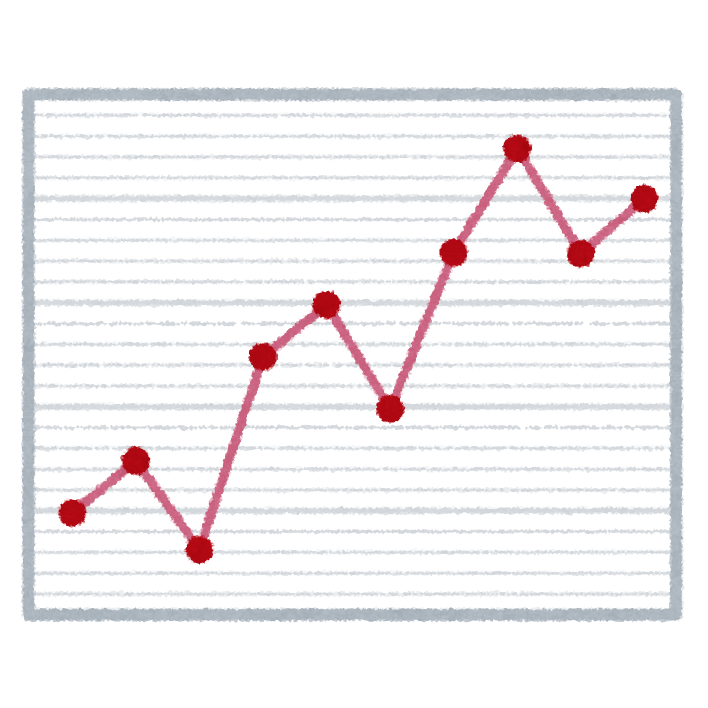

4. 昨日と比較しない

体脂肪率を毎日測定していると、多くの人があることに気付きます。そう、増えてる日と減ってる日が交互に来るのです。折れ線グラフにしてみると特に分かりやすいのですが、体脂肪率が下がるときはまず間違いなくまっすぐな線にはなりません。グラフは小さなギザギザを刻みながら少しずつ下に向かって変動します。これも、やはり体内の水分量の影響を受けやすいことに起因していますので、昨日と比べて多少体脂肪率が増えていたとしてもあまり気にしなくて大丈夫です。ダイエットが適切に続けられていれば、翌日には再び体脂肪率が減っているはずです。ただし、これが2日〜3日続けて増えていた時は注意してください。その場合、本当に体脂肪率が増えている可能性が高いです。

まとめ

体組成計の精度には一定の限界があるものの、適切に使用することで健康管理やフィットネスの目標達成に役立ちます。

「今の体脂肪率」知るためのものではなく、「体脂肪率がどう変化しているか」を知るためのものと捉えて、体組成計を有効に活用しましょう!

この記事のライター

physica編集部

楽しくて役に立つフィットネス情報をお届けしています。